دراسة | شروق مستور

منذ اندلاع الأعمال العدائية في 15 أبريل 2023، يواجه السودان أزمة حادة تشمل مختلف القطاعات، وعلى رأسها الأمن الغذائي. فقد أسهمت هذه الصراعات في تفاقم الوضع الغذائي بشكل كارثي، حيث أدت النزاعات المسلحة إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، مما ساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية وزيادة حدة الجوع وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال. ووفقًا لتقرير جديد صادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يمر السودان بأسوأ أزمة جوع في تاريخه. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف السكان، أي حوالي 25.6 مليون شخص، بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. ومن المتوقع أن يواجه هؤلاء مستويات خطيرة من الجوع الشديد، تصل إلى مرحلة الأزمة أو حتى أسوأ، مما يجعلهم بحاجة إلى تدخل إنساني فوري. وتشير التقارير إلى أن حوالي 755,000 شخص على حافة المجاعة، وهي أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي التي تم قياسها في السودان حتى الآن. كما تفيد البيانات بأن السودان يواجه أزمة قد تكون مماثلة، أو حتى أشد، من المجاعة التي اجتاحت إثيوبيا في أوائل الثمانينيات وأثارت ضمير العالم.

تُعرف المجاعة بأنها الحالة التي تواجه فيها 20% على الأقل من الأسر في منطقة معينة نقصًا حادًا في الغذاء، ويعاني فيها 30% أو أكثر من الأطفال من سوء التغذية الحاد، بالإضافة إلى معدل وفيات يومي يتجاوز شخصين لكل 10,000 نسمة. في هذا السياق، تم الإعلان عن حدوث مجاعة في مخيم زمزم بشمال دارفور، الذي يأوي مئات الآلاف من النازحين. وكان هذا المخيم واحدًا من بين 14 منطقة حددتها لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأنها معرضة لخطر المجاعة في مناطق النزاع الممتدة عبر دارفور، الخرطوم، كردفان، والجزيرة. وقد جاء هذا الإعلان نتيجة للصراعات المسلحة والنزوح الجماعي، بالإضافة إلى القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية. وتشير التحليلات الحديثة إلى أن هناك 13 منطقة أخرى في السودان مهددة بخطر المجاعة في الأشهر القادمة. ويعاني نحو 14 مليون شخص آخرين من الجوع الحاد، ما يمثل زيادة مأساوية مقارنة بما كان عليه الوضع قبل اندلاع الصراع في أبريل 2023.

انطلاقًا من هذا الواقع الأليم، يعرض هذا المقال خطة استراتيجية مقترحة لتعزيز الأمن الغذائي في السودان حتى عام 2034، من خلال تطوير برامج زراعية مستدامة، وتوفير التكوين التقني اللازم للمزارعين، ودعم المشاريع التي تعالج المشكلات البيئية التي تؤثر على الأمن الغذائي في البلاد. تهدف هذه الخطة إلى وضع مشروع متكامل يتناول مختلف الجوانب الزراعية والبيئية والأمنية، ويعتمد على شراكة فعالة بين الجهات المحلية والدولية لضمان تحقيق استدامة غذائية طويلة الأمد في السودان.

الرؤية:

تحقيق أمن غذائي مستدام في السودان بحلول عام 2034، من خلال تعزيز القدرات الزراعية وضمان الأمن والتنمية المستدامة.

المهمة:

تحسين الأمن الغذائي في المناطق الأكثر تضررًا من المجاعة والنزاعات (مثل ولايات دارفور الكبرى، كردفان الكبرى، الجزيرة، وبعض النقاط الساخنة في الخرطوم)، عبر إنشاء مناطق آمنة داخل الأراضي الزراعية، وتطوير مشاريع تخزين الأغذية، وتعزيز البنية التحتية.

الأهداف

ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى المخيمات، خاصة تلك التي وصلت إلى مرحلة الطوارئ أو الكارثة، وذلك بناءً على تصنيف السودان ضمن مراحل التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي الحاد (أي بي سي، وهي أداة دولية تُستخدم لتحديد مستويات الجوع والمجاعة في المناطق المتضررة.

استعادة النظم الإنتاجية عن طريق توفير مناطق امنة لحماية العاملين في الزراعة.

توفير التكوين التقني اللازم للمزارعين لدعم الإنتاج المحلي.

توعية ودعم المشاريع البيئية لعالج المشكلات التي يعاني منها السودان بشكل عام والتي أثرت على الأمن الغذائي.

استخدام الغذاء كوسيلة لتحقيق السلام، كأداة لبناء الثقة بين المجتمعات المتنازعة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

تحقيق الاستخدام الصحي للغذاء والوصول إلى مرحلة من الاستقرار تضمن قدرة الأفراد على الحفاظ على الأمن الغذائي على المدى الطويل.

تحليل البيئة الداخلية والخارجية

المزايا والفرص الداخلية

رغم تعقيد الوضع في السودان، يُعتبر القطاع الزراعي نقطة إيجابية رئيسية، حيث يمثل ركيزة أساسية لتحسين الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار. وتُظهر التقديرات أن نحو 80% من القوة العاملة في السودان تعمل في قطاع الزراعة والرعي، الذي يساهم بحوالي 32.7% من إجمالي الناتج المحلي. ويشير تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى أن السودان يمتلك حوالي 200 مليون فدان صالحة للزراعة، إلا أن المستغل منها لا يتجاوز 20%. كما يتميز السودان بتنوع قطاعه الزراعي، إذ يشمل الزراعة المطرية والمروية إلى جانب أنشطة أخرى ذات قيمة اقتصادية.

تعتبر البيانات الصادرة في هذا الجدول بيانات قديمة، لكنها تقدم فهمًا دقيقًا للوضع الحالي للأمن الغذائي في السودان. تُشير الأرقام إلى تذبذبات كبيرة في إنتاج الحبوب والاستهلاك الذاتي، مما يبرز تحديات الأمن الغذائي وتقلبات قدرة السودان على تلبية احتياجاته الغذائية. في بعض السنوات، وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب إلى 100%، مما عكس قدرة السودان على تلبية احتياجاته الغذائية بشكل جيد. إلا أن هذا الوضع شهد تراجعًا كبيرًا بفعل الأزمات الأمنية الحالية، التي أدت إلى انخفاض الإنتاج الزراعي نتيجة التغيرات المناخية والبيئية، بالإضافة إلى السياق الاقتصادي والسياسي المتقلب. ومع ذلك، يُعد القطاع الزراعي في السودان قاعدة قوية تُوفر فرصة إيجابية لتحقيق الأمن الغذائي. لتحقيق هذا الهدف، يتطلب القطاع استثمارات كبيرة في التكنولوجيا، والبنية التحتية، والتدريب، لتعزيز الإنتاجية والتكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة. من بين المبادرات السابقة لتنمية القطاع الزراعي، قامت هيئة الإغاثة الإنسانية باستئجار 5 فدادين من الأراضي الزراعية وتسليمها للأسر السودانية في منطقة غرب دارفور. تُعتبر هذه التجربة مثالًا إيجابيًا يُمكن البناء عليه لتوسيع نطاق الاستثمارات في القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال مبادرات مشابهة تدعم المجتمعات المحلية.

نقاط الضعف والتحديات الداخلية:

تأثير الحرب على البنية التحتية

تسببت الحرب المستمرة والاشتباكات المسلحة في أضرار جسيمة للبنية التحتية، حيث تضررت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بسبب التصعيد العسكري. ولم يتمكن آلاف المزارعين من حصاد محاصيلهم بسبب انعدام الأمن ونقص التمويل. كما أدى النزاع إلى تدمير معظم البنية التحتية الزراعية، بما في ذلك أنظمة الري. وأشار وزير الزراعة السوداني إلى أن “الخسائر كانت كبيرة جدًا في ولاية الجزيرة”، وأن الحكومة تعمل حاليًا على تقييم جميع الأضرار. وأضاف أن المساحات التي تُستهدف زراعتها هذا الموسم تقلصت إلى 36 مليون فدان من أصل 60 مليوناً ما قبل اندلاع الحرب، بخروج مناطق زراعية كبيرة في ولايات دارفور وجزء من ولاية الجزيرة في وسط البلاد.

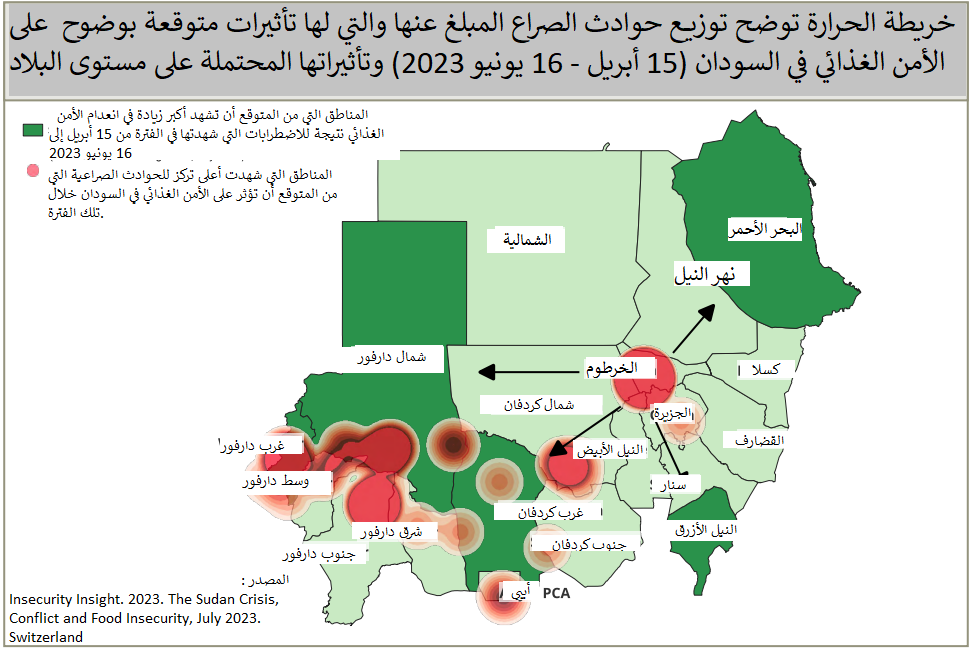

النزاع المسلح

اندلعت أعمال العنف في العاصمة السودانية الخرطوم بين «القوات المسلحة السودانية» و«قوات الدعم السريع»، في آب (أغسطس) 2019. وسرعان ما انتشر العنف على نطاق واسع في البلاد، تشير التقارير إلى أن حوالي نصف الحوادث التي تؤثر على انعدام الأمن الغذائي بين 15 نيسان (أبريل) و2 حزيران (يونيو) 2023 تم الإبلاغ عنها من ولاية الخرطوم. وهذا يعكس التركيز العالي للقتال في هذه المنطقة منذ اندلاع النزاع في منتصف أبريل. تضررت البنية التحتية بسبب الحرب والاشتباكات، حيث تم استهداف المنشآت الحيوية لإنتاج وتوزيع الغذاء ووسائل نقل المواد الغذائية، مما يشكل انتهاكًا مباشرًا لقوانين الأمم المتحدة، خاصةً القرار 2417، الذي تم اعتماده بالإجماع لإدانة استخدام الجوع والمجاعة كسلاح في الحروب.

تُفيد تقارير صادرة عن منظمة «إنسكيوريتي إنسايت»، وهي منظمة إنسانية تعمل في مجال الإغاثة، تم تدمير مصنعين رئيسيين للغذاء في مدينة الخرطوم شمال. في 23 أبريل، دمر قصف «القوات المسلحة السودانية» و«قوات الدعم السريع» مصنع “سياج للمواد الغذائية”، الذي كان ينتج سابقًا 5,500 طن من الدقيق يوميًا ويشغل حوالي 8,000 عامل. هذا التدمير أدى إلى ضعف كبير في قدرة البلاد على إنتاج الغذاء في وقت تتناقص فيه الإمدادات بشكل متزايد..

وسط الأضرار والدمار الناجم عن الاشتباكات، تفاقمت الأوضاع بفعل عمليات نهب واسعة النطاق. ففي بعض الحالات، تم نهب المباني بعد تدميرها. على سبيل المثال، يُقال إن مصنع “سياج للمواد الغذائية” تعرّض أولًا للنهب من قبل “عصابات إجرامية”، ثم من قبل مدنيين استحوذوا على أكياس الدقيق والحبوب وأكياس السكر وعبوات الغاز، وذلك عقب تعرض المصنع للقصف في 23 نيسان (أبريل). يمكن أن يصبح انعدام الأمن الغذائي “سلاحًا في الحرب “، سواء كاستراتيجية مقصودة أو كنتيجة غير مباشرة للصراع. ففي حال اعتماده كاستراتيجية مقصودة، يكون الهدف حرمان طرف متحارب من دعم السكان المحليين أو القضاء على مجموعات سكانية بأكملها عبر التجويع، كما يحدث في حالات التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية. وتندرج ضمن هذه الاستراتيجيات المباشرة ممارسات مثل قطع الإمدادات الغذائية، وحظر الوصول إلى الغذاء، وتدمير البنية التحتية ذات الصلة. تُعد هذه الأساليب العنيفة أدوات متعمدة لخلق المجاعة وسوء التغذية وتعميق معاناة السكان، كما أنها تسهم في تعزيز النزوح القسري. وتشمل هذه التكتيكات أيضًا عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ما يزيد من تعقيد الأوضاع. في السودان، أصبح انعدام الأمن الغذائي والحصار وسيلة لتحقيق أهداف سياسية وأمنية محددة. إلا أن الأمن الغذائي في السودان لم يعد مجرد قضية إنسانية منفصلة، بل تحوّل إلى مشكلة أمنية مركبة تتطلب استجابات شاملة ومتكاملة.

التحديات البيئية

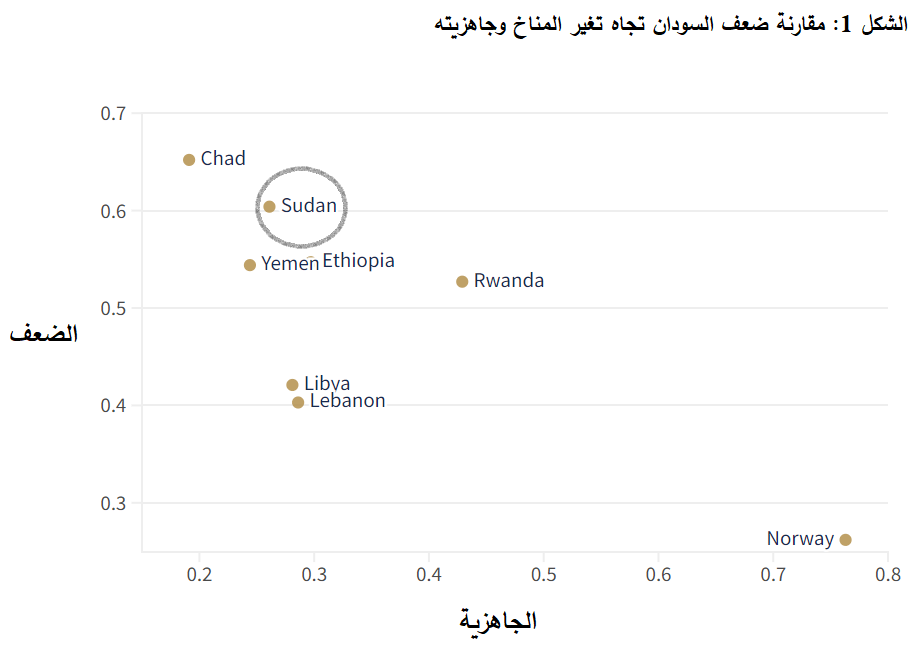

ظاهرة الاحتباس الحراري والجفاف والتصحر من العوامل الرئيسية التي سرّعت تدهور الموارد المائية من حيث النوعية والكمية. فقد شهدت التدفقات السنوية لنظام النيل انخفاضًا ملحوظًا خلال العقدين الماضيين. وتشير التوقعات إلى تراجع كمية الأمطار على المرتفعات الإثيوبية بنسبة تقارب 15%، ما سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 30% في تدفق روافد النيل الإثيوبية. هذا التراجع سيؤدي بدوره إلى تقلص المساحات الزراعية المروية في السودان، مما سيؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي ويزيد من صعوبة تحقيق الأمن الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر نقص المياه على حياة السكان المحليين، مما يساهم في تصاعد التوترات الاجتماعية والنزاعات حول الموارد المائية. وأشار الأستاذ محمد مصطفى الياس، وهو صحفي سوداني مهتم بقضايا التغير المناخي والسياسة في السودان، إلى أن “التغيرات المناخية أسهمت في تفاقم انعدام الأمن الغذائي. فالسيول والفيضانات والأمطار غالبًا ما تضرب المناطق الأكثر فقرًا. ورغم أن الصراعات أدت إلى تدهور مناطق الإنتاج الزراعي، إلا أن الأزمات البيئية المتكررة في السودان جعلت البلاد عرضة لكوارث عديدة مثل الجفاف والتصحر. فقد شهد السودان مجاعات تاريخية، أبرزها مجاعة سنة ستة نتيجة لعدم هطول الأمطار ونقص المحاصيل الزراعية. كما شهد عام 1988 أزمة غذائية بسبب السيول والفيضانات، وخاصة في ولاية الخرطوم”. علاوة على ذلك، يواجه السودان تهديدات واضحة ناجمة عن تغير المناخ. ووفقًا لمصفوفة (أن دي – غاين) التابعة لجامعة نوتردام، يُصنَّف السودان ضمن الدول الأكثر ضعفًا في العالم، حيث يحتل المرتبة الثامنة من بين 185 دولة في مؤشر التأثر، والمرتبة 175 في مؤشر الجاهزية. هذا التصنيف يضعه في الربع العلوي الأيسر، مشيرًا إلى مستوى عالٍ من التحديات وضرورة التحرك العاجل لمواجهة المخاطر.

Sudan’s Puzzle: Confronting Climate Change In A War-Torn State, The Middle East Council on Global Affairs

الصورة البيانية توفر تصنيفًا للسودان كواحد من أضعف البلدان من حيث قدرتها على المواجهة والتكيف مع التحديات المناخية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للتصدي لهذه التحديات.

الأزمات الاقتصادية:

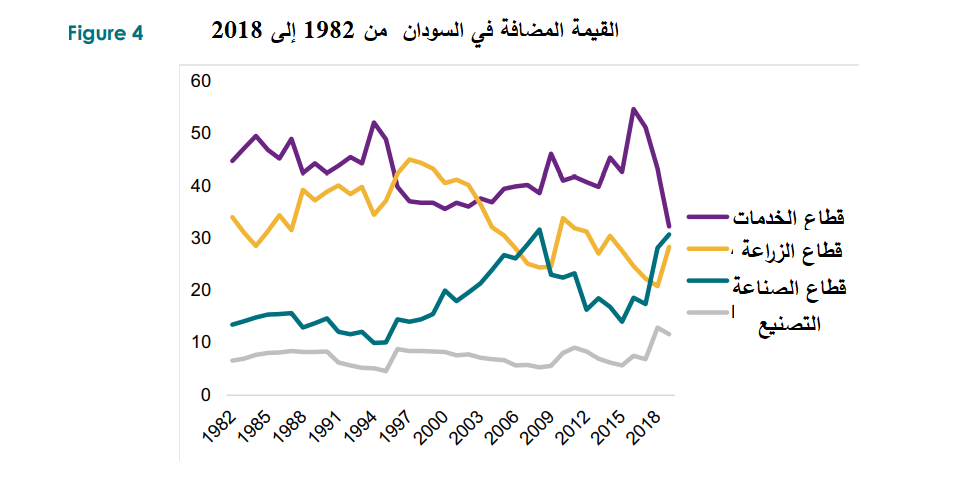

يهيمن قطاعي الخدمات والزراعة على اقتصاد السودان، حيث يشكلان أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من أن قطاع الزراعة يعاني من انخفاض الإنتاجية، إلا أن حوالي 80% من السكان يعتمدون على هذا القطاع لكسب عيشهم

.

هذا الرسم البياني يوضح القيمة المضافة في السودان حسب القطاعات الاقتصادية الرئيسية خلال الفترة من 1982 إلى 2018. يُظهر التغيرات في مساهمة قطاعات الخدمات والزراعة والصناعة والتصنيع على مر السنين. نلاحظ أن قطاع الخدمات كان الأكبر مساهمة في القيمة المضافة بالسودان على مدار هذه الفترة، حيث وصلت ذروتها في أواخر التسعينات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كما نلاحظ تذبذب مساهمة قطاع الزراعة وانخفاضها بشكل عام، بينما قطاع الصناعة والتصنيع لم يشهد نموًا ملحوظًا على الرغم من تقلباته. بالنسبة للصدمات الاقتصادية، يشهد السودان ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 130 و296 في المائة في أيار/مايو- مقارنة بمتوسط السنوات الخمس في بعض المناطق مثل الفاشر. كما زاد التضخم بسبب عدد من العوامل من بينها انخفاض الأسواق – خاصة في المراكز الحضرية في الخرطوم وشمال دارفور وولايات الجزيرة، ومحدودية الإمدادات الغذائية – بسبب تعطل سلاسل التوريد، والانخفاض السريع في قيمة الجنيه السوداني، وانخفاض إنتاج الغذاء في الموسم السابق.

أ) البيئة الخارجية

الفرص: تبرز التجارب السابقة كفرصة مهمة لبناء حلول مستدامة. عملت الجهات الأممية سابقًا على تقديم الدعم والمساعدات الغذائية، ما يوفر نقطة انطلاق للاستفادة من تلك التجارب، مع مراعاة تحسين الجوانب التي أظهرت قصورًا في التنفيذ.

على سبيل المثال، نجحت منظمة الأغذية والزراعة في شراء 8,840 طنًا من الحبوب (الذرة الرفيعة والدخن) وبذور البامية لتقديمها إلى أكثر من نصف مليون أسرة مزارعة في جميع أنحاء السودان، بدعم من حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وألمانيا وهولندا، بالإضافة إلى الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ. وتسعى الحملة الحالية لتوزيع البذور الطارئة إلى توسيع نطاقها لتصل إلى مليون مزارع، مما يضمن إنتاجًا يكفي لتلبية احتياجات ما يقارب 19 مليون شخص لمدة عام كامل. ومع ذلك، فإن محدودية الموارد تقف عائقًا أمام تحقيق الأهداف المرجوة. يستلزم ذلك توفير بذور ذات جودة عالية، وتقديم التدريب اللازم للمزارعين استعدادًا لموسم الزراعة الشتوي لعام 2023 والصيفي لعام 2024. كما ينبغي تعزيز إنتاج الحليب للأسر الرعوية، وحماية الثروة الحيوانية من خلال توفير اللقاحات، بالإضافة إلى دعم أسر الصيد بمعدات حديثة لتحسين سبل معيشتهم. من التجارب البارزة الأخرى، يأتي دور الصندوق الاستئماني للمانحين لدعم الانتقال والتعافي في السودان، الذي يديره البنك الدولي بدعم من عدة دول وجهات مانحة مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وغيرها.

التحديات:

الوضع الإقليمي المضطرب: يواجه السودان تحديات معقدة تتعلق بالوضع الإقليمي المتأزم. تُعاني القارة الإفريقية والشرق الأوسط من أزمات إنسانية وأمنية متعددة، غالبًا ما تكون عابرة للحدود، مما يحد من الاهتمام الدولي بالوضع السوداني. وفي ظل غياب التغطية الإعلامية الواسعة، اقتصرت المساعدات على الجهات الأممية ضمن برامجها الروتينية التي لم تحقق أهدافها في كثير من الأحيان بسبب نقص التمويل. إلى جانب ذلك، شهدت أفريقيا أزمات متزايدة في عام 2023، منها:

بوركينا فاسو ومالي: ارتفاع عدد الضحايا نتيجة هجمات مسلحة واسعة النطاق.

بوروندي: تصاعد المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية والجماعات المتمردة.

جمهورية الكونغو الديمقراطية: زيادة ملحوظة في العنف ضد المدنيين بنسبة 54% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق.

موزمبيق ونيجيريا: عمليات عسكرية وهجمات إرهابية أودت بحياة العشرات.

كما طغت الحرب العنيفة في غزة على الاهتمام الإقليمي والدولي، ما ساهم في تراجع الأولوية الممنوحة للأزمة السودانية.

صراعات الوكالة في السودان

يعيش السودان صراعا إقليميا بالوكالة، حيث تُعد مصر وإيران داعمتين رئيسيتين للجيش السوداني من خلال تقديم الدعم المادي والعسكري. في المقابل، تلعب الإمارات العربية المتحدة دورًا رئيسيًا في دعم قوات الدعم السريع، مع اصطفاف قوى إقليمية أخرى وفق مصالحها. تدعم إريتريا، التي تخشى توسع قوات الدعم السريع نحو الشرق، الجيش السوداني، بينما تبدو إثيوبيا، الحليف المقرب للإمارات وخصم مصر، أقرب إلى قوات الدعم السريع. تُفاقم هذه التدخلات من العنف، مما ينعكس سلبًا على الأمن الإنساني والغذائي للسودان، ويضع هذه القضايا في أدنى سلم أولويات الأطراف المتصارعة.

تنفيذ الإستراتيجية

الأطراف المشاركين أو المطبقين للاستراتيجية: نقترح في هذا المشروع أن يتم التعاون بين الأطراف المحلية، السلطة الرسمية في السودان بالإضافة إلى الجهات الأممية، ولتحقيق هذه الشراكة يتطلب من الجهات المحلية تخصيص الأراضي المناسبة للزراعة، وتوفير بيئة آمنة للمزارعين وللمنظمات الدولية التي تقدم الدعم والمساعدات، توفير العمالة المحلية، وتسخير جميع الموارد المتاحة للدولة. كما يتضمن منح الصلاحيات للبعثات الأممية أو الشركاء ضمن إطار احترام سيادة الدولة وسياستها، ووفقاً للقانون الدولي. من جهة أخرى، تتمثل مهمة الأطراف الأممية في توفير التمويل المالي بشكل أساسي، لأن السودان تعاني من نقص كبير في التمويل اللازم، بالإضافة إلى تقديم التكنولوجيا الزراعية، وتوفير التدريب لبناء القدرات لدى المزارعين السودانيون. يمكن أن يشمل هذا التعاون تنسيق الجهود من خلال إنشاء لجان مشتركة لضمان تنفيذ التكتيكات المتفق عليها بفعالية.

محليا: وزارة الزراعة والغابات ووزارة الدفاع هما من أبرز الجهات التي يمكن أن تشارك في تنفيذ هذه الاستراتيجية. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار الدور المهم للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وهي هيئة إقليمية تُعتبر السودان جزءاً منها. تمتلك الهيئة خبرات وتجارب ناجحة، إذ قدمت مساعدات كبيرة من خلال مشاريع زراعية نُفّذت في وسط وشمال السودان، مما يجعلها شريكاً يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بالتمويل والخبرات. إشراك الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية سيُعد خطوة إيجابية لتعزيز نجاح المشروع.

دوليًا: تشمل الجهات الأممية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

مراحل تنفيذ الإستراتيجية:

على المدى القصير والمتوسط (2024- 2029)

إيصال المساعدات الإنسانية (في غضون 15 يوم الى شهر من بعد اتخاذ القرار بإرسالها): في هذه المرحلة، ستكون الرعاية من قبل برنامج الأغذية العالمي يختص عمله في حالات الطوارئ والإغاثة المنقذة للحياة في الظروف الحرجة، في إطار الخطة الإستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي (2022-2025) الذي يهدف الى تمكين العالم من القضاء على انعدام الأمن الغذائي، سيُسهم برنامج الأغذية العالمي في تحقيق الأهداف قصيرة الأمد المتعلقة بالإغاثة الفورية، وتوفير المساعدات للمناطق التي تعاني من المجاعة، مثل مخيم زمزم و13 منطقة أخرى. بهذا النهج، يصبح من الممكن تعزيز التكامل بين مختلف الجهات الفاعلة محلياً ودولياً، لضمان نجاح الاستراتيجية وتحقيق أهدافها التنموية والإنسانية.

فبالتعاون مع الأطراف المحلية، يجب حث كل الأطراف المتحاربة إلى السماح بالمساعدات الغذائية الإنسانية من خلال فتح نقاط الوصول الرئيسية داخل البلاد وعلى حدودها. وتوفير ضمانات المرور الآمن لأولئك الذين يقدمون المساعدات المنقذة للحياة إلى المجتمعات التي تعيش في ظروف يائسة للغاية. وهنا يكون دور وزارة الدفاع، لإن الوضع الأمني الصعب في السودان والاشتباكات المستمرة تجعل من عملية إيصال المساعدات الإنسانية وتفعيل نشاط الجهات الأممية أمرًا معقدًا للغاية. في ظل هذه الظروف، تصبح ضمانات الحماية ضرورية لضمان تنفيذ أي مشروع إنساني بنجاح. إن تحقيق الأمن الغذائي في السودان مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالوضع الأمني والسياسي الحالي.

دعم مشاريع تخزين الأغذية، وتوفير مناطق تخزين مؤقتة في المناطق المحاصرة او الواقعة في قلب الاشتباكات (في غضون 6 أشهر الى 12 شهر): وهذا للحفاظ على الإمدادات الغذائية في حالات الطوارئ أو عند حدوث تعطل في سلسلة الإمدادات الغذائية.

رفع مستوى المساحة المستهدفة للزراعة في المواسم القادمة الى 50-60 مليون فدان في دارفور والجزيرة (في غضون 12 شهر الى 24 شهر)، عن طريق تنظيف الأراضي من المخلفات الحربية، وتحسين التربة عن طريق استعادة الخصوبة والتأكد من سلامتها من الملوثات والمواد السامة، وتنويع طرق الري وإصلاح البنية التحتية المائية بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وأي جهات دولية قادرة على تقديم التمويل اللازم للمشاريع.

توفير برامج تدريبية وشراكات مع المؤسسات التعليمية لتطوير مهارات المزارعين (12 شهر): بناء قدرات في مجالات مثل إدارة المحاصيل، وأساليب الزراعة الحديثة، ومكافحة الآفات.

ب) على المدى الطويل: 2029-2034

إصلاح البنية التحتية ( في غضون 12 شهر الى 24 شهر): عن طريق إعادة بناء الطرق، وكذا الجسور والسدود وشبكات نقل الكهرباء والمياه المتضررة نتيجة للحرب، يتطلب هذا المشروع تمويل من طرف المنظمات الدولية، يصل الى أكثر من 120 مليار دولار وفقا للخبير الاقتصادي وائل فهمي. وكذلك إصلاح المصانع المتضررة في الخرطوم وإعادة تشغيلها (على سبيل المثال مصنع “سياج للمواد الغذائية” في الخرطوم الذي سيوفر من جديد الى 4000 طن من الدقيق)

استعادة الأنظمة الإنتاجية ودعم سبل العيش (في غضون 6 أشهر الى 12 شهر): ضمان وجود مناطق آمنة داخل الأراضي الزراعية وتوزيع المدخلات الزراعية في الوقت المناسب إلى المناطق الريفية حيث تكون الظروف ملائمة للزراعة، بما في ذلك في دارفور الكبرى، وكردفان الكبرى، والجزيرة، وسنار. بالتعاون بين وزارة الزراعة والغابات في السودان وهي الجهة المحلية المسؤولة عن تطبيق المشاريع الخاصة بالزراعة والغطاء النباتي، مع الصندوق الدولي للتنمية والذي يمثل مؤسسة مالية دولية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي – المهمة هنا هي التمويل الضروري لتطبيق المشاريع الزراعية الصغيرة الى المتوسطة، وكذا توفير المساعدة التقنية مثل تقديم الأدوات الزراعية والمعدات الحديثة للمزارعين لتحسين كفاءة العمليات الزراعية، تقديم الدعم الفني والمعرفة اللازمة لمكافحة الآفات والأمراض التي تؤثر على المحاصيل، او الحد من تأثير التقلبات المناخية.

ضرورة تزويد الأسر الزراعية الرعوية في السودان ببذور عالية الجودة والتدريب (في غضون 6 أشهر)، واستعادة وتحسين إنتاج الحليب للأسر الرعوية، وحماية الثروة الحيوانية للأسر الضعيفة من خلال تقديم لقاحات الحيوانات، وتوفير معدات الصيد لدعم سبل عيش أسر الصيد الضعيفة.

التفاوض على وقف إطلاق النار (في غضون 12 شهر إلى 24 شهر): لتسهيل الوصول الإنساني المستدام وتسهيل المساعدات، والأهم من هذا تحقيق استقرار طويل الأمد وضمان استمرار المساعدات الإنسانية. حيث يجب على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع التفاوض على وقف فوري لإطلاق النار لتسهيل الوصول الإنساني المستدام والمستمر لجميع السودانيين والبقاء على طاولة المفاوضات لإنهاء هذا الصراع، والامتثال لقرار 2417، الذي تم اعتماده بالإجماع لإدانة استخدام الجوع والمجاعة كسلاح في الحروب.

تعزيز وتقوية القطاع الزراعي في إطار تحقيق هدف الاستقرار على المدى الطويل (في غضون 36 أشهر الى 3 سنوات)، لأنه حتى لو تم التوصل إلى حل أمني وسياسي للأزمة، فإن البنية التحتية التي تدمرت وتضررت، وكذلك النمط المتبع للزراعة في السودان، يحتاجان إلى تدعيم وإعادة بناء لضمان الاستقرار والتنمية المستدامة.

إشراك المرأة والشباب في المشاريع التنموية: ( في غضون 12 شهر): من خلال تقديم برامج تدريبية وإدماجيه، خاصة للشباب الذين كانوا جزءًا من النزاع أو أحد أطرافه ويرغبون في الاندماج في المجتمع كمدنيين عاديين. يشمل ذلك مساعدتهم على الاندماج وتقديم الدعم المناسب لتأهيلهم وتدريبهم. كما يجب إعادة تأهيل وتوفير المساعدة للنساء اللاتي تعرضن للاعتداءات بمختلف أنواعها، مع توفير الدعم المادي والمعنوي الضروري لهن.

معالجة التحديات البيئية: (الى 5 سنوات.. المجال الزمني يظل مفتوحاً) التوجه نحو بناء نظام غذائي مستدام قادر على التكيف مع التحديات البيئية، لأن السودان هو واحد من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ في العالم، عن طريق توفير أنظمة الري الفعالة، والمعدات الزراعية الحديثة، وتقنيات الزراعة المستدامة.

التقييم والمراقبة المستمرة

عملية التقييم هي مسؤولية مشتركة بين كل أطراف المشروع محليا ودوليا، حيث يجب تأسيس لجنة مشتركة تعمل على المدى القصير والمتوسط تحت مراقبة برنامج الأغذية العالمي والجهات المحلية، لتحديد الوصول الفعلي للإغاثات الإنسانية الاستعجالية، ويكون عبر خلق قناة تواصل من مناطق الأزمات مع هذه الفواعل مباشرة. يجب أن تكون عملية التقييم مقسمة إلى نوعين: التقييم المرحلي (كل 3 أشهر الى 6 أشهر)، والتقييم النهائي (كل 36 شهر كأقصى تقدير)، ويتضمن دراسة مدى التطابق بين الأهداف المحددة مسبقًا والنتائج المتحققة. ويهدف هذا التقييم إلى إما إقرار نجاح المشروع أو التوجه نحو تعديل بعض النقاط في الاستراتيجية، أو حتى اعتماد استراتيجية بديلة. على المدى الطويل، يجب أن تكون عملية التقييم والمراقبة مسؤولية مشتركة بين الجهات المحلية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بهدف مراقبة المشاريع الزراعية المستدامة والمساهمة في وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة. يتطلب ذلك طرح تداعيات هذه الحروب على الأمن الغذائي والبيئي، والتأكيد على ضرورة دعم المشاريع الأممية بدلاً من عرقلتها.

الاستراتيجية البديلة

في حال حدوث تغيرات غير متوقعة في الوضع الأمني والسياسي أو الاقتصادي، سنقوم بمراجعة الإستراتيجية وتعديلها وفقًا للظروف لتحقيق وقف إطلاق نار مستقر وتسهيل وصول الإمدادات الإغاثية إلى المناطق المتضررة

بما أن استمرار الاشتباكات وتصاعد الحرب بين الأطراف السودانية هو العائق الأكبر أمام تحقيق حل مستدام أو آمن، فإن وقف إطلاق النار يصبح هو الحل الأهم والمستعجل، كما انه ليس بالحل السهل او البسيط لتعقد الأزمة وتشابك الأطراف المتدخلة، مما يجعل من مشروع تحقيق وقف إطلاق نار مستقر استراتيجية قائمة بحد ذاتها وليس سياسة بسيطة. بالإضافة إلى ذلك، فإن احتمالية تجنب المنظمات الإنسانية تقديم المساعدة لمناطق معينة بسبب تبعيتها لجهة سياسية معينة يمكن أن يؤدي إلى تصنيفات سلبية وتعقيد الوضع الإنساني. بالتالي يجب على جميع الاطراف التي تتمتع بالنفوذ لحل الصراع أن يضغطوا بشكل أكبر على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، كي يسمحوا بوصول المساعدات الغذائية، دون أي إعاقة، إلى الولايات التي تحتاجها. وينبغي على القوى الخارجية أن تبحث عن خيارات أخرى لإيصال الغذاء إلى المناطق الأكثر تضررا في البلاد، بما في ذلك دارفور، كما يتعين أن تكون الجهات المانحة مستعدة لتقديم المال لدعم عمليات الاستجابة التي تعاني من قلة التمويل.

المراجع:

- El Moghraby, Asim I. “State of the environment in the Sudan.” UNEP studies of EIA practice in developing countries. United Nations Environment Programme (UNEP), Geneva (2003), P 31-33

- Insecurity Insight. 2023. The Sudan Crisis, Conflict and Food Insecurity, July 2023. Switzerland: Insecurity Insight. P 3-6

- Birgit Kemmerling, Conrad Schetter, Lars Wirkus, “The logics of war and food (in)security”, Global Food Security, Volume 33, 2022, p 4

- Ladd Serwat, Héni Nsaibia, Peter Bofin, Regional Overview Africa December 2023, Armed Conflict Location and Event Data, 12 January 2024

- “SUDAN: Acute Food Insecurity Snapshot l April 2024 – February 2025”, The Integrated Food Security Phase Classification, 27 June 2024.

- “Famine in Sudan”, World Food Programme. (n.d.), https://www.wfp.org/emergencies/sudan-emergency

- Famine in Sudan: WFP calls for unfettered access to hunger hotspots to save lives | World Food Programme. (2024, August 1). https://bit.ly/3MjX7Yt

- Sudan: A Year of War, The International Crisis Group, 11 April 2024, https://www.crisisgroup.org/ar/africa/horn-africa/sudan/sudan-year-war

- الموقع الرسمي لبرنامج الأغذية العالمي https://ar.wfp.org/

- الموقع الرسمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية https://www.ifad.org/ar/

- “السودان يواجه أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي على الإطلاق”، موقع الأمم المتحدة جنيف، (n.d.) الأمم المتحدة جنيف، https://bit.ly/4cI2uLV

- “الصراع والجوع في السودان: نداء من منظمة غير حكومية للعمل”، نشر في موقع قوة السلام الدولية اللاعنفية، 11 افريل 2024، https://bit.ly/4cGMSrO

- مزدلفة عثمان. “كيف أثرت حرب السودان على القطاع الزراعي في البلاد؟.” نشر في الجزيرة نت, 04، مارس 2024، https://bit.ly/4cEkzdQ.

- ” السودان.. تزايد المخاوف من تدمير البنية التحتية في البلاد”، نشر في موقع سكاي نيوز، 23 يونيو 2024، https://bit.ly/4cSY3Oe

- “مشروع الزراعة امل جديد لاهل دارفور بالسودان.”، نشر في هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات، 26 مارس 2013،https://bit.ly/3Mm6lU6

- “ لقاء أبو بكر عمر البشرى أحمد، وزير الزراعة والغابات في جمهورية السودان مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة ،الموقع الرسمي ل FAO، 16 فبراير 2023، https://bit.ly/3T3MLQ2

شروق مستور

باحثة مرشحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية

حائزة على ماجستير في العلوم الأمنية والاستراتيجية

لها عدة مقالات ودراسات منشورة في مجالات الأمن والسياسات الدولية